Василий Радлов на Алтае (1)

Василий Васильевич Радлов прожил долгую жизнь — родился ещё при жизни Пушкина, а умер при Советской власти (1837-1918). Тюрколог, археолог, преподаватель, фольклорист, этнограф (и многолетний глава Музеем антропологии и этнографии), он был и деятельным путешественником, и хорошим писателем. В Россию Фридрих-Вильгельм Радлов прибыл в 21 год для изучения урало-алтайских языков, через год принял русское подданство (и новое имя) и тут же отправился преподавать в Барнаульском горном училище вместе с невестой, тоже учительницей. А ещё через год, в первый же отпуск, отправился вместе с молодой женой в первую большую экспедицию по Алтаю — и с тех пор больше десяти лет путешествовал по этим и соседним краям. (Жена, Паулина Августовна, впрочем, сопровождала его только в первой поездке, потом пошли многочисленные дети и связанные с ними заботы…)

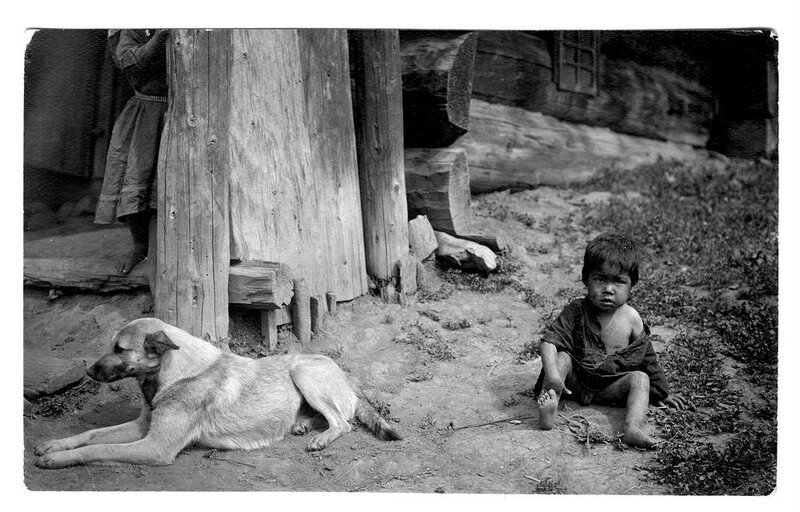

Мы выложим кое-что из этнографических очерков Радлова, вошедших потом в увлекательнейшую книгу «Из Сибири». Например, про шорцев (которые, собственно, получили по-русски это общее имя как раз с лёгкой радловской руки). Писал Радлов по-немецки, мы приводим отрывки в переводе Б.Е. Чистовой. Зарисовки он тоже делал, но их опубликовано мало, так что вместо иллюстраций — самые ранние фотографии шорцев, сделанные через полвека после радловской экспедиции топографом Г.И.Ивановым в 1913 году.

ШОРЦЫ

«а) Татары на реке Томь. Первым татарским поселением на реке Томь, в котором мне довелось побывать, была деревня Протока, верст на сорок выше города Кузнецка. Деревня делится на русскую и татарскую половины. В то время, как русское селение очень опрятно и производит впечатление зажиточного, татарская часть деревни выглядит жалко. Она состоит из 20-25 маленьких полуразвалившихся деревянных хибарок, обнесенных полуразвалившимися же заборами. Жилища расположены в беспорядке, а свободное пространство между ними на фут покрыто нечистотами. Чуть ли не перед каждым домом горел огонь, на котором в котле варилась еда. Вокруг огня безо всякого порядка сидели оборванные женщины, мужчины и дети.

Я отправился в дом деревенского старосты (пашлык [или паштык]), чтобы заказать на завтрашний день лошадей для поездки. Дом пашлыка был чуть ли не самым худым во всей деревне. Одежда этого должностного лица была изорвана и клочьями свисала с его тела. Вместо шапки вокруг головы был повязан грязный пестрый носовой платок. Истинный представитель своего народа, пашлык сразу же призвал к себе всех мужчин деревни, чтобы решить вопрос о лошадях. Не прошло и четверти часа, как вокруг него собрались все приглашенные. Пашлык уселся в центре собрания на пень и взирал с его высоты на сидящих на земле на поджатых ногах односельчан. Само собрание производило весьма своеобразное, но довольно неприятное впечатление. Оно состояло из 60-80 человек в самых различных одеждах (лохмотьях): тут были мужчины в женских шубах, полуголые женщины в мужских халатах, мужчины с платками на голове, женщины в мужских шапках, короче говоря, всевозможные вариации из пяти предметов: халат, штаны, шапка, головной платок, женское платье. Когда пашлык заговорил, собрание взволновалось, со всех сторон громко кричали. Чем больше пашлык просил успокоиться, тем более народ бушевал. Возник спор на несколько часов, и ни одна сторона не хотела уступить ни на шаг. Кричали и спорили так возбужденно, что можно было подумать, что речь идет о благе или несчастье всей деревни, а ведь речь шла всего-то о том, что нужно было дать за обычную плату трех лошадей и двух посыльных. Мне все это было очень интересно слушать, ибо нет лучшего способа проникнуть в язык этих людей. Я услышал здесь примечательную смесь русского и татарского. После многочасовых дебатов дело дошло до того, что мирное совещание грозило превратиться в дикую рукопашную. Тогда у меня наконец, лопнуло терпение, и я коротко приказал отвести мне место для ночевки. И начался бы новый спор, если бы самый богатый в деревне татарин не предложил мне свой дом. Тогда я велел отнести туда мои вещи и отправился в дом и сам, чтобы поужинать. В этом доме, лучшем во всей деревне, было две крохотных комнатки. В одной жил сын хозяина со своей семьей, а в другой — сам хозяин. Хозяин отдал мне свою собственную комнату. Вся ее обстановка состояла из большой русской печи, нескольких полок, уставленных кухонной утварью, одной скамьи, стола и кровати. Эти вещи занимали чуть ли не все пространство комнаты, и мне с трудом удалось поместить сюда же мою постель. В комнате стояла страшная жара, так как печь была жарко натоплена. Кроме того, весь дом провонял невыносимым для европейского обоняния запахом медвежьего чеснока (Аllium ursinum [черемша]), излюбленного весеннего блюда здешних татар. Запах был столь невыносимым, что я был вынужден выставить окна, которые не открывались.»

Пашлык, или паштык был не столько деревенским, сколько родовым старостой — впрочем, большинство деревень заселялось по родовому признаку. Должность паштыка при Радлове чаще была ещё выборной, потом постепенно сделалаь наследственной. Л.Потапов в «Очерках по истории Шории» писал примерно про те времена, когда делал свои снимки топограф Иванов: «Выборы паштыка за последнее время сделались со стороны народа как бы обрядом, уже потерявшим свой настоящий смысл, а для паштыка — формальностью, за которую он все же должен был бороться, после того как царские чиновники отменили наследственность шорских паштыков. В большинстве случаев шорцы продолжали выбирать паштыка из одной и той же семьи. Но в самой церемонии выборов имеется момент, который весьма ярко говорит о том, что еще сохранились отголоски того времени, когда выборы паштыка были именно делом всех членов данного рода и протекали в обстановке полного демократизма. Мы имеем в виду следующий момент выборного собрания паштыка, который практиковался до 1912 г. Уже само название выборного собрания выражает сущность интересующего нас момента. Собрание называлось “паштық тударға чыылығ” — т.е. “собрание держать паштыка:. В день выборов на общественные деньги покупалось мясо, угощали вином. Когда происходили выборы и называли кандидата в паштыки, о согласии кричали “чарар”. Выбираемый паштык по обычаю должен был отказываться от должности и бежать. Вслед за ним бросалось все собрание и ловило его. Поймавшие паштыка держали его, а остальные подбегали, и паштык до тех пор не давал согласия, пока не держалось за него большинство. Каждый из шорцев должен был «держать» паштыка, хотя бы только касаясь его одежды. Когда избираемый паштык видел, что большинство держится, он освобождался от державших, снимал шапку, кланялся, говоря, что “воля ваша, буду паштыком” и надевал на себя знак паштыка. Выборы считались оконченными. Начиналась гулянка…» Но вернёмся к Радлову:

«Едва я устроился, как в мою комнату ввалились самые уважаемые татары деревни во главе с пашлыком, чтобы поближе рассмотреть меня, и за несколько минут все пространство, еще остававшееся пустым, оказалось заполненным людьми. Европейцу и не вообразить себе даже, какой тут стала атмосфера, ибо к неприятному запаху калбы (медвежий чеснок) добавились еще и другие, например, одуряющий запах сивухи, так как половина наших гостей была совершенно пьяна. Поэтому мне уж пришлось быть негостеприимным и прогнать большую часть этих людей из моей комнаты. Оставшихся — пожилых и трезвых — я расспросил об условиях жизни местных татар.

Как мне рассказали, они живут в постоянных стычках с русскими соседями, которые, по уверению татар, вечно ущемляют их интересы. Земледелием и скотоводством они занимаются очень мало, а больше — рыболовством. Обеднели они до крайности, усвоили одежду, религию, образ жизни и отчасти язык русских.

На путешественников это население производит отталкивающее впечатление, так как на первый взгляд оно усвоило лишь отрицательные стороны цивилизации. Когда же познакомишься с этими людьми поближе, то сразу замечаешь, что они еще не утратили простодушия детей природы. Хотя все они и христиане, но все равно не знают почти ничего об этом вероучении.

На следующий день я был проездом в татарской деревне Палбы. Она чище и построена лучше, чем Протока, дома больше и в лучшем состоянии, заборы в хорошей сохранности, и у некоторых домов за ними — огороды. Палбы — небольшая деревня, в ней не более пятнадцати дворов. Жители Палбы тоже все крещеные и почти полностью обрусели. К языку здешних татар тоже примешано много русских слов.

б) Татары на Мрасе. У устья Мраса [Мрассу] расположена татарская деревня Праспельтеринде. Она гораздо больше деревень на Томи; в ней около сорока небольших дворов, тянущихся почти на четверть версты по высокому берегу вдоль реки.

Внешне здешние татары ничем не отличаются от томских, все — крещеные и переняли русскую одежду. Язык их сохранился в более чистом виде, а женщины говорят только по-татарски. Главное занятие их — рыболовство, здесь оно, должно быть, чрезвычайно выгодно. Женщины и дети плетут сети и продают их в Кузнецк. Этот товар пользуется большим спросом, и отсюда вывозят тысячи саженей сетей. Сети невероятно дешевы, сажень сети (7 футов) шириной в 5 футов стоит всего 2 копейки.

Осенью, когда выпадает первый снег, мужчины отправляются на охоту. Рассказывают, что в этой местности много дичи, особенно белок, соболей (худшего сорта — светлых), огненной куницы; реже встречаются горностаи и лисицы. Скотоводством здесь занимаются мало. Мне лишь с трудом удалось раздобыть немного молока, так как на всю деревню лишь 20-30 коров. Здесь мало лугов, а зимой очень высок слой снега, поэтому скот сам не может обеспечить себе пропитание, нужно запасать сено, а для этого татары очень ленивы. Земледелие ограничивается возделыванием ячменя, но сеют его так мало, что не покрывают даже своих потребностей и приходится выменивать его у русских крестьян на рыбу.

Летом их любимая еда — корни кандыка и лилии или медвежий чеснок, которые здесь растут в изобилии. Из-за медвежьего чеснока от всего населения исходит аромат, невыносимый для того, кто чеснока не употребляет. Я последовал совету одного из моих проводников и сам поел его. Он очень приятен на вкус, и действительно, с тех пор я стал меньше страдать от окружающего меня запаха. Говорят, что медвежий чеснок крайне полезен и предохраняет людей от свирепствующего здесь скорбута.

Наречие здешних татар, которому я уделил особое внимание, очень отличается от телеутского.

Вечером следующего дня я оставил деревню Праспельтеринде и поехал в деревню Кызылъяр (Красный берег). Мы добрались до нее уже в полной темноте. В ожидании нашего прибытия здесь на берегу разложили костер, освещавший багровым светом все селение и противоположный берег и отражавшийся в реке длинными красными полосами. Дерево, очевидно, здесь дешево, так как жители на него отнюдь не скупятся; для костра сложили дров футов пять вышиной. На берегу тесными кучками стояли люди, и как только мы пристали к берегу, они взяли наш багаж и понесли все на квартиру. Каждый из помогавших нам взял по тюку, а рядом шагал второй — с горящей головешкой, так что мы прошли по селению как бы факельным шествием. Мне светил мой хозяин, молодой человек в суконном кафтане, который заверил меня на очень приличном русском языке, что принимать нас — для него величайшая радость.

Его дом оказался большим, построенным и обставленным совершенно по типу русских крестьянских домов. С первого взгляда было видно, что это весьма богатый дом. Комната была выкрашена масляной краской и обильно заставлена стульями и несколькими шкафами. Меж задней стеной и печкой было поставлено множество обитых жестью ящиков, а пол был покрыт тюменскими коврами. Чтобы угостить меня, мой хозяин принес все, что было в доме: чай, свежий хлеб, яйца, масло, молоко, кедровые орешки и рыбу, так что после вчерашнего скудного дня у нас был здесь лукуллов пир.

На следующий день я убедился в том, что деревня состоит из двух частей: одна расположена на самом Мрасе, другая — на два километра севернее, у маленькой речушки. Дома по преимуществу большие и имеют при себе все нужные строения — хлевы, амбары и т.п. Большинство жителей этой деревни занимаются торговлей. Здешние торговцы возят в верховья Мраса товары и скот, и по зажиточности всего селения видно, что торговля эта очень выгодна. Иные жители уже составили себе немалое состояние и добывают товары не через кузнецких купцов, а прямо с Ирбитской ярмарки. Те, кто не ведет торговли, занимаются земледелием и скотоводством. Скотоводство здесь довольно развито, так как местная равнина очень богата травами, а кроме того, развитое земледелие требует содержания большого поголовья скота.

К сожалению, вместе с проникновением русской культуры сюда проникло и зло пьянства; я имел возможность наблюдать это на самой уважаемой части здешнего населения. Половина жителей по случаю моего приезда были так пьяны с утра до ночи, что не могли держаться на ногах. Я продолжил здесь сбор лексики и запись слов.

От Кызылъяра я отправился в деревню Сыбыргы, состоящую примерно из сорока бревенчатых домов. Все эти дома находятся в жалком состоянии и похожи на развалины. Крыши всех домов крыты березовой корой, а внутреннее убранство скуднее и неопрятнее, чем в Протоке. Мужская одежда состоит из рубахи и штанов из очень грубой самотканой конопляной ткани и войлочных халатов вместо шуб. Большинство женщин одето только в длинные, до щиколотки, рубахи. Здесь не такой единообразный тип, как у алтайцев и телеутов. У одного лицо — чисто монгольское, у другого — русые волосы и явственно русские черты лица. Но чаще всего, особенно у женщин, встречаются широкие круглые лица с вытянутой вперед нижней челюстью, полными губами, узким лбом и удлиненными слегка раскосыми глазами. Это своеобразный тип, сильно отличающийся от монгольского.

Основное занятие здешних жителей — рыболовство. Земледелием и скотоводством занимаются весьма мало — местность здесь уже сильно гористая и зимой выпадает очень много снега. Но рыболовство — жалкое занятие, и здесь это видно: добытого едва хватает на то, чтобы прокормить и одеть людей. Летом им еще живется довольно сносно, когда же наступает долгая зима, начинаются мучения; тот, кто не сумел выручить летом за свою рыбу достаточно муки, терпит теперь голод и нужду, а кое-кто и умирает от нехватки еды. И тем не менее простая пища здешнего населения — разболтанная в воде поджаренная ячменная мука и рыба, должно быть, не так уж дурна, потому что тут особенно много долгожителей. Мне показали здесь, например, вполне крепкого и бодрого человека ста двух лет.

По моему указанию палатку мою разбили на великолепной лужайке на берегу Мраса, и вскоре вокруг нее собралось все мужское население. Я втуне добивался от них исторических преданий, они не могли мне назвать даже пяти своих предков, что известно, например, каждому алтайцу. Стодвухлетний старик тоже сказал только, что, как он слышал от своего отца, они всегда тихо-мирно жили в этом краю и, кроме веры, у них ничто не изменилось. Рыболовством тоже занимались всегда, и, насколько он помнит, все осталось таким же, как прежде.

Что же касается вероисповедания здешних татар, то христиане они лишь по названию, а о христианской вере им известно лишь то, что надо креститься, осенять себя крестным знамением, а когда приезжает к ним священник, он дает им всегда причастие (кызыл аракы — красную водку). Лишь один из местных жителей умел рассказывать сказки.

Весь следующий день я занимался записью сказок. День выдался прежаркий, раскаленные лучи солнца падали прямо на мою палатку. И все-таки я записывал целый день. Только водкой мне удавалось поддерживать в моем исполнителе хорошее настроение…»

(Окончание будет)

0 комментариев

Нет комментариев для отображения

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа

Войти сейчас